Nueva entrada en "Neonovencentismo Ius et Cannon" sobre el papel de la monarquía parlamentaria en la elección del jefe de gobierno.

http://neonovecentismoiusetcannon.blogspot.com.es/2016/03/el-monarca-parlamentario-y-la-eleccion.html

Mostrando entradas con la etiqueta Constituciones. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Constituciones. Mostrar todas las entradas

lunes, 7 de marzo de 2016

lunes, 26 de mayo de 2014

Constitución de 1931: Hacienda, Garantías y Reforma de la Constitución y breve balance jurídico

El Título VIII, dedicado a la Hacienda Pública se centra casi por completo

en los presupuestos. Cada año económico debe tener un único presupuesto (art.

109), su redacción corresponde al gobierno y su aprobación a las Cortes (art.

107 y 110), entra en vigor sin necesidad de que lo promulgue el Presidente de

la República. Para realizar enmiendas a los presupuestos se requiere la firma

de la décima partes de los diputados (art. 108).

La acción económica del gobierno queda limitada por la ley de presupuestos.

Éste sólo puede pedir créditos suplementarios en casos de guerra (o evitación

de la misma), perturbaciones graves del orden público, calamidades públicas o

compromisos internacionales (art. 114). La Deuda Pública así como las

propiedades del Estado quedan bajo especial salvaguardia legal (art. 118 y

117). El artículo 119 fija las competencias y diseño de una caja de

amortización de deuda.

El texto constitucional recoge además la figura del Tribunal de Cuentas

cuyas competencias define el artículo 120.

Portela Valladares, diputado conservador independiente, presidió los dos últimos gobiernos del Bienio de Derechas.

Cierra la carta magna el Título IX, Garantías

y reforma de la Constitución. Establece las competencias del Tribunal de

Garantías Constitucionales que debe resolver los recursos de

inconstitucionalidad de las leyes, los recursos de amparo individuales, los

conflictos de competencias entre el estado y las autonomías, examinar y aprobar

los poderes de los compromisarios de la república, juzgar al Presidente de la

República, al jefe de gobierno, al Fiscal general de la República y a los

magistrados del Tribunal Supremo (art. 121).

El funcionamiento del alto tribunal se realizará por medio de una ley

orgánica (art. 124) aprobada por las Cortes. Son miembros: el presidente

designado por el Parlamento sea o no diputado, el Presidente del Cuerpo

Consultivo de la República (el Consejo de Estado), el Presidente del Tribunal

de Cuentas, dos diputados libremente designados por las Cortes, un

representantes de cada una de las autonomías españolas elegido según determine

la ley, dos miembros nombrados por todos los colegios de abogados de la

república y cuatro profesores de derecho propuestos por las facultades de toda

España (art. 122).

Augusto Barcia, jefe interino del gobierno tras la dimisión de Azaña del cargo para presentarse a Presidente de la República.

Pueden dirigirse al Tribunal de Garantías: el ministerio fiscal, los jueces

y tribunales para presentar cuestiones de inconstitucionalidad de una ley, el

gobierno de la república, las autonomías y toda persona individual o colectiva,

aunque no hubiese sido directamente agraviada (art. 123). Este último punto no

queda recogido en nuestro ordenamiento constitucional actual, que sólo permite al

ciudadano privado presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional,

mientras que los recursos de inconstitucionalidad quedan en manos de diputados

y senadores.

En cuanto a la reforma de la constitución, establece el artículo 125 que se

puede realizar a petición del gobierno o de las Cortes. Debe aprobarse por

mayoría de dos tercios en el Congreso. Una vez aprobados qué puntos desean

reformarse se disolverá la cámara y se llamará a elecciones en los sesenta días

siguientes. Las nuevas Cortes deberán aprobar las reformas en calidad de órgano

constituyente. Después actuarán como Cortes ordinarias hasta final de

legislatura.

El artículo no permite introducir reformas constitucionales hasta cuatro

años después de la aprobación de la Constitución.

Casares Quiroga, ocupaba la presidencia del gobierno cuando se produjo el golpe militar del 18 de julio de 1936.

No parece prudente extenderse mucho más comentando el fracaso del régimen

republicano de 1931. Personalmente, nunca he encontrado justificado el

alzamiento militar del 18 de julio de 1936 que abolió el régimen y la

constitución que acabamos de evaluar. Los lastimosos intentos por justificar

“el golpe de timón” amparándose en la inestabilidad política del régimen:

huelgas, asesinatos, disturbios etc. no se pueden imputar al régimen

republicano. Ya existieron durante la monarquía y posteriormente durante el

franquismo, porque esos problemas sociales no provenían de un ordenamiento

constitucional, sino de profundos desasosigos económicos que el país arrastraba

desde inicios del S.XIX. La República trató de encararlos y fracasó. A sus más

altos gobernantes, especialmente a Manuel Azaña, se les puede reprochar una

cierta tendencia a la ensoñación idealista y un intento desesperado por abordar

demasiados problemas de una vez, pero su valentía para afrontar los desafíos

del estado: sociales, territoriales, cuestión religiosa, situación del mundo

rural, resulta incuestionable. Por supuesto, en la República también hubo

políticos bastardos a izquierda y derecha (también los hubo honestos en ambos

bandos) y como todo régimen no quedó a salvo de que personas claramente incompetentes

ocuparán altos cargos de poder.

Fases de la Guerra Civil Española 1936-1939

Dejando fuera de la evaluación de ambos regímenes los tres años de Guerra

Civil, el franquismo a lo largo de sus cuarenta años deja un balance mucho más

penoso para España que los cinco años de existencia de la República. La

Dictadura le costó a España el ostracismo internacional, lejos de la

integración obtenida con la república, la involución en cuanto a derechos y

libertades, que todavía fueron más duras para mujer que recuperó su status

legal de “eterna menor de edad” y todas las minorías sociales. Las grandes

personalidades culturales tuvieron que abandonar el país y quienes se quedaron

padecieron la censura permanente, aun siendo en muchos casos indiferentes al

régimen o incluso acólitos.

En cuanto a la gestión económica y legal de la dictadura se pude decir bien

poco en su favor. Bien es verdad que tampoco se pueden hablar excelencias de la

República. Sin embargo, estaremos todos de acuerdo en que no se puede exigir

igual a un régimen que dura cinco años que a otro que dura cuarenta.

Tras el golpe de estado y ganar la guerra civil, el general Franco ejerció el poder en España hasta su muerte en 1975.

La famosa seguridad social que Franco quiso arrojarse como mérito suyo, iba

en el programa electoral del Frente Popular de 1936. No fue lo único que le

usurpó a la izquierda republicana, el general. Cinco años después de concluir

la Guerra Civil, Franco volvió a hacer entrar en vigor la famosa “Ley Azaña” de

reforma del ejército que tantas críticas le costó al presidente y ministro de

la guerra en 1931 y que fue uno de los grandes desencadenantes del golpe

fallido del general Sanjurjo un año más tarde. Dicen que al firmar el decreto,

el Caudillo dijo: “Después de todo no era una reforma tan mala”. Precisamente él que había echado pestes de la misma.

La Segunda República ha legando a la jurídica española mucho más de lo que

se pretende reconocer. Fijó las pautas de igualdad de derechos entre ambos

sexos para la Constitución de 1978. La carta maga actual también recoge de ella

los preceptos de un Tribunal Constitucional diferenciado de la justicia

ordinaria, un poder ejecutivo separado de la jefatura del estado, la figura de

la diputación permanente como garantía de permanencia del poder legislativo, un

importante número de derechos, libertades, y organización de la Hacienda

Pública.

Bandera de la dictadura 1936/1939-1975.

Pero el legado jurídico de la república no termina en su constitución. A

ella le debe España su primera ley del divorcio y ley del aborto. Por último,

aunque fue reformado en 1995, el grueso de nuestro Código Penal sigue siendo el

que las Cortes Constituyentes de la República aprobaron en 1932.

Bibliografía Consultada

Bibliografía Consultada

ALEMANIA. Constitución de Weimar. Tecnos. Madrid. 2010.

AZAÑA, Manuel. Diarios Completos: Monarquía, República, Guerra Civil. Crítica. Barcelona. 2004. Intr. Juliá, Santos.

AZAÑA, Manuel. Discursos Políticos. Crítica. Barcelona. 2004. Ed. Juliá, Santos.

BUCLEY, Henry. Vida y muerte de la República Española. Austral. Madrid. 2004.

CAMBÓ, Francesc. Memòries (1876-1936). Alpha. Barcelona. 2008.

ESCUDERO, José Antonio. Curso de historia del derecho. Solana e hijos. Madrid. 2012.

DE RIVAS DE CHERIF, Cipriano. Retrato de un desconocido. Grijalbo. Barcelona. 1979.

JACKSON, Gabriel. La República española y la guerra civil (1931-1939). Orbis. Barcelona. 1985.

JULIÁ, Santos. Vida y tiempo de Manuel Azaña 1880-1940. Taurus. Madrid. 2008.

AZAÑA, Manuel. Diarios Completos: Monarquía, República, Guerra Civil. Crítica. Barcelona. 2004. Intr. Juliá, Santos.

AZAÑA, Manuel. Discursos Políticos. Crítica. Barcelona. 2004. Ed. Juliá, Santos.

BUCLEY, Henry. Vida y muerte de la República Española. Austral. Madrid. 2004.

CAMBÓ, Francesc. Memòries (1876-1936). Alpha. Barcelona. 2008.

ESCUDERO, José Antonio. Curso de historia del derecho. Solana e hijos. Madrid. 2012.

DE RIVAS DE CHERIF, Cipriano. Retrato de un desconocido. Grijalbo. Barcelona. 1979.

JACKSON, Gabriel. La República española y la guerra civil (1931-1939). Orbis. Barcelona. 1985.

JULIÁ, Santos. Vida y tiempo de Manuel Azaña 1880-1940. Taurus. Madrid. 2008.

JULIÁ, Santos; PÉREZ, Joseph; VALDEÓN, Julio. Historia de España. Austral. Pozuelo de Alarcón (Madrid). 2008.

KELSEN, Hans. Teoría general del

Estado. Comares. Granada. 2002.

MARICHAL, Juan. La vocación de Manuel Azaña. Cuadernos para el diálogo. Madrid. 1971.

NAVAS CASTILLO, Antonia; NAVAS CASTILLO, Florentina. El Estado Constitucional. Dykinson. Madrid. 2009.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. I. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. II. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. III. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. IV. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. La Segunda República. Una crónica, 1931-1936. Destino. Barcelona. 2009.

PLA. Josep. Obra Completa vol. 33, El Passat Imperfecte. Destino. Barcelona. 1977.

SCHMITT, Carl. Posiciones antes el derecho. Tecnos. Madrid. 2012.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. I. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. II. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. III. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. IV. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. La Segunda República. Una crónica, 1931-1936. Destino. Barcelona. 2009.

PLA. Josep. Obra Completa vol. 33, El Passat Imperfecte. Destino. Barcelona. 1977.

SCHMITT, Carl. Posiciones antes el derecho. Tecnos. Madrid. 2012.

TORRES DEL MORAL, Antonio. Constitucionalismo

histórico español. Universitatis. Madrid. 2012

TORRES DEL MORA, Antonio. Estado de

derecho y democracia de partidos. Universitatis. Madrid. 2012.lunes, 19 de mayo de 2014

Constitución de 1931: Presidencia de la República, Gobierno y Justicia

Quien ocupe esta magistratura, la Presidencia de la República, dice el Título V, es el Jefe del Estado y personifica

a la Nación (art. 67). Su elección se realizaba por medio de una asamblea

especial formada por los diputados y un número igual de compromisarios

territoriales (art. 68).

Atípica en la historia nuestro ordenamiento

jurídico, la figura del compromisario territorial representa a un legislador

puntual elegido ex profeso para votar

al presidente de la república. Se le supone una representación directa de los

municipios y determinadas regiones de caras a que estos entes también

participen la elección del jefe del estado.

Actualmente, muy pocos sistemas recogen todavía esta figura. Una excepción

notable es la República Italiana.

Alcalá Zamora el día que su investidura como Presidente de la República. Fue destituido del cargo en 1936.

En el régimen de la Segunda República, los

compromisarios territoriales pretendían compensar la carencia del senado. Sin

ellos, Presidente de la República hubiese sido elegido por la mayoría del

Congreso, exactamente al mismo nivel que el gobierno obtenía la confianza de

las Cortes. Por ello se hizo necesario habilitar algún procedimiento que

enfatizase la importancia del cargo.

Para ocupar la Presidencia de la República se

establecen como requisitos ser español y mayor de cuarenta años (art. 69). Su

mandato dura seis años sin posibilidad de reelección directa (art. 71), se debe

elegir al sucesor en la presidencia de la república 30 días antes de que

termine el mandato de su predecesor (art. 73). Todo mandato se inicia con “la

promesa” ante las Cortes (art. 72). Destacable es sin duda el uso de este

término, si bien, Alcalá Zamora, católico practicante, no tuvo impedimentos

legales para jurar y prometer su cargo al ser elegido el 10 de diciembre de

1931.

En caso de ausencia, muerte o impedimento del

Presidente de la República, sus funciones son asumidas de forma interina por el

Presidente de las Cortes (art. 74) quien a su vez es sustituido temporalmente

en su cargo, por el vicepresidente del Congreso. En el caso que vacare la

presidencia de la república, cuando las Cortes no estuviesen reunidas, se

establece como medida de precaución que “a efectos exclusivos de la elección

del Presidente de la República, las Cortes, aún estando disueltas conservan sus

poderes”.

Sello con la efigie de Alcalá Zamora.

Interesantes es el artículo 70 que

imposibilita a militares en activo, eclesiásticos de cualquier confesión y

“miembros de familias reinantes o ex reinantes de cualquier país, sea cual

fuere el grado de parentesco que les une con el jefe de las mismas”. Merece la

pena destacar, que esta prohibición no se hizo extensiva a los ministros, ni a

los diputados. Irónicamente, el régimen de republicano que tanto se ha

calificado de anticlerical, fue el primero en permitir a los curas acceder al

Congreso, hasta entones reservado por todas las constituciones para ciudadanos

seglares. En efecto, tanto a las Cortes Constituyentes de 1931, como a las de

1933 y 1936 accedieron diputados con sotana.

Aunque al Presidente se le atribuyen un

importante número de funciones: declarar la guerra, firmar la paz, negociar y

firmar tratados, conferir empleos civiles, autorizar los decretos del consejo

de ministros… (art. 76), la constitución también establece que sus actos son

nulos, cuando no reciben el refrendo de algún ministro (art. 84). Además, debía

firmar una declaración de guerra dentro de “las condiciones prescritas en el

Pacto de la Sociedad de Naciones” (art. 77), pues el nuevo régimen quería integrarse

en el Derecho Internacional. La Segunda República quería una jefatura del

estado que actuase como árbitro de la política, sin tener posibilidad de

intervenir en ella, como había sucedido bajo Alfonso XIII. Por este motivo se

desasocia al Presidente de la República del gobierno.

La promesa de Alcalá Zamora ante las Cortes y los Compromisarios Territoriales.

Sin embargo, resultara erróneo ver la

Presidencia como un cargo sin ningún poder. Dispone de un poder de veto muy similar al del presidente del los Estados Unidos, ya que podía devolver una ley al Congreso acompañada de un

memorándum reflexivo, para que la cámara reconsiderase su decisión. Para forzar la aprobación la ley, el congreso debía volver a aprobarla por mayoría de dos tercios (art. 83). No obstante, cuando una ley fuese declarada urgente por dos

terceras partes de la cámara quedaba obligado a sancionarla, sin alternativa.

En abril de 1934, Alcalá Zamora estuvo a punto de hacer uso de esta facultad para evitar la amnistía aprobada por el gobierno de Lerroux al general Sanjurjo y sus cómplices del golpe de agosto de 1932. Finalmente declinó aplicar el veto, si bien sí mandó un memorándum reflexivo a las Cortes cuestionando la conveniencia de la amnistía. De este gesto se derivó la crisis institucional de la dimisión de Lerroux y un debate académico entre los juristas sobre si el presidente podía hacer uso de su derecho de veto unitaleralmente o necesitaba al menos el referendo de un ministro, pues el artículo 84 definía como nulos que todos los actos del presidente que no estuviesen refrendados por un miembro del gobierno. En verdad, el texto era ambiguo. ¿El veto del artículo 83 se incluía dentro de lo estipulado en el artículo 84? ¿O dada su excepcionalidad quedaba fuera como una facultad de emergencia? Dado que el Tribunal de Garantías Constitucional no fijó jurisprudencia constitucional que aclarase esta duda, no podemos aportar una respuesta clara.

En abril de 1934, Alcalá Zamora estuvo a punto de hacer uso de esta facultad para evitar la amnistía aprobada por el gobierno de Lerroux al general Sanjurjo y sus cómplices del golpe de agosto de 1932. Finalmente declinó aplicar el veto, si bien sí mandó un memorándum reflexivo a las Cortes cuestionando la conveniencia de la amnistía. De este gesto se derivó la crisis institucional de la dimisión de Lerroux y un debate académico entre los juristas sobre si el presidente podía hacer uso de su derecho de veto unitaleralmente o necesitaba al menos el referendo de un ministro, pues el artículo 84 definía como nulos que todos los actos del presidente que no estuviesen refrendados por un miembro del gobierno. En verdad, el texto era ambiguo. ¿El veto del artículo 83 se incluía dentro de lo estipulado en el artículo 84? ¿O dada su excepcionalidad quedaba fuera como una facultad de emergencia? Dado que el Tribunal de Garantías Constitucional no fijó jurisprudencia constitucional que aclarase esta duda, no podemos aportar una respuesta clara.

Por mencionar otros puntos importantes de su

relación con el poder legislativo, se requiere su aprobación, junto con la

proposición unánime del gobierno y el voto de dos tercios de la Diputación

Permanente para que, en los casos “que requieran urgente decisión”, se pueda

legislar en materias reservadas al pleno de las Cortes (art. 80). En cuanto a

sus facultades de suspender las sesiones del Congreso, no puede exceder su

suspensión a un mes en el primer periodo y quince días en el segundo. Durante

su mandato sólo puede disolver en dos ocasiones el Congreso, con la obligación

de que una segunda disolución esté motivada (art. 81).

Alcalá Zamora conversa con Francesc Macià.

Más importantes fueron las facultades del

Presidente de la República en su relación con el gobierno. La inestabilidad

política durante la Segunda República, hizo que sólo durante la presidencia de

Alcalá Zamora, diciembre 1931 febrero 1936, hubiese 14 gobiernos distintos, 11

de ellos durante el bienio de derechas (finales de 1933 y enero de 1936).

Semejante situación forzó la facultad del Presidente de la República para

nombrar al presidente del gobierno y a los ministros (art. 75). Así, ante la

falta de un gobierno estable, un trámite que debió haber sido simbólico dejó de

serlo, y la elección del presidente del gobierno quedó a menudo sometida al

criterio enteramente personal del jefe del estado, quien, como sucedió durante

la monarquía de Alfonso XIII se convirtió en un “hacedor de gabinetes”. Aunque

tal situación se apartaba del ejercicio habitual de sus funciones, Alcalá

Zamora nunca se sintió incómodo en este papel. De hecho lo potenció, con lo que

se convirtió en un factor agravado para la fragilidad constitucional del nuevo

régimen.

Manuel Azaña, Presidente de la Segunda República entre 1936 y 1939.

Durante la presidencia de Azaña, entre 1936 y 1939, prosiguió la estabilidad política, ahora causada fundamentalmente por el terrible factor de la Guerra Civil. Sin embargo, el nuevo jefe del estado pese a ver a menudo forzado su papel constitucional para formar gobierno, se mantuvo más apartado que su predecesor de las luchas políticas, cumpliendo así mucho mejor con las responsabilidades de su cargo.

En cuanto a los procedimientos para destituir

al Presidente durante su mandato existen dos. Uno se recoge en el artículo 82,

que requiere la aprobación de la iniciativa de destitución por tres quintas

partes del Congreso. En los ocho días siguientes, se convocará a los

compromisarios territoriales junto con los diputados. Entonces la Asamblea

votará la destitución y la elección de un nuevo Presidente. Si se votase en

contra de la destitución, el Congreso quedará inmediatamente disuelto.

Un procedimiento más sencillo recoge el

artículo 81. En caso del Presidente disuelva dos veces las Cortes durante su

mandato, las nuevo Congreso debe votar si el Decreto Motivado que disolvió al

anterior parlamento estaba realmente justificado o no. De obtenerse un voto

desfavorable contra la disolución de las Cortes predecesoras, el Presidente

queda automáticamente destituido. Precisamente por este sistema destituyeron

las Cortes de 1936 a Alcalá Zamora, quien había

disuelto el órgano legislativo en 1933 y 1935.

Diego Martínez Barrio, diputado radical de Lerroux, se acabó escindiendo del partido para incorporarse al Frente Popular con una formación propia. Presidió un breve gobierno, conocido como el "Gobierno de los 30 días" en 1933, que gestionó las elecciones generales de ese año. En 1936 fue elegido Presidente de las Cortes. Tras la destitución de Alcalá Zamora y hasta el nombramiento de Manuel Azaña ocupó por el lapso de unas semanas la Presidencia de la República de forma interina, cargo que se negó a volver a ejercer a partir de febrero de 1939 tras la dimisión de Azaña. El 19 de julio de 1936, Azaña lo nombró presidente del gobierno para que formase una gobierno de concentración nacional tras el golpe, al no lograr el objetivo, dimitió ese mismo día.

Aunque muchas repúblicas europeas de aquella

época (y de la actual) consagraban la inviolabilidad de su Presidente, al menos

durante su mandato, el régimen republicano de 1931 opta por una modalidad más

democrática: el jefe del estado es “es criminalmente responsable”, si bien,

mediante un procedimiento especial. La acusación contra el Presidente debía ser

aprobada por tres quintas partes del Congreso y después tramitada por el

Tribunal de Garantías Constitucionales. Si el alto tribunal no tramitaba la

acusación, por encontrar que no eran válidos los argumentos del cuerpo

legislativo, éste quedaba automáticamente disuelto. Nunca se llegó a aplicar

este procedimiento.

El Título VI establecía las funciones del

gobierno, separado completamente la jefatura del estado, por vez primera en la

historia constitucional de España. Se le define como un órgano colegiado y

departamental formado por el presidente y los ministros (art. 86). El

presidente del gobierno está afectado por las mismas incompatibilidades que el

artículo 70 fija para el Presidente de la República (Art. 87).

Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, presidió varios gobiernos entre 1933 y 1935. Sus gabinetes fueron inestables, estériles y de corta durada.

Una vez nombrado, el jefe de gobierno es el

cabeza del poder ejecutivo y propone al resto de miembros del gabinete. Se

recoge la figura del ministro sin cartera (art. 88)

Al Consejo de Ministros le corresponde

elaborar proyectos de ley, dictar decretos y ejercer la potestad reglamentaria

(art. 90). Cuando las Cortes, dentro de los límites fijados, deleguen en él la

aprobación de algunas leyes, podrá ejercer la función legislativa. Actualmente,

nuestro ordenamiento también recoge esta figura bajo el nombre de

“decretos-legislativos”.

Las Cortes fijan la dotación del gobierno

(art. 89). Los miembros del ejecutivo tienen voz en el Congreso aunque no sean

diputados y deben responder solidariamente ante los diputados, cuando el pleno se lo

demande (art. 63 y 91). Una ley especial debía regular la creación de órganos

asesores y de ordenación económica del Consejo de Ministros, las Cortes y el

resto de la Administración (el art. 93).

Tampoco a los miembros del gobierno eximió la

Segunda República de responsabilidad judicial. Si bien, debían ser juzgados

ante el Tribunal de Garantías Constitucionales por un procedimiento judicial

especial que requería la acusación del Congreso (art. 92). Se trataba de un

sistema análogo al que se empleaba para enjuiciar al del Presidente de la

República, aunque sin necesidad de la mayoría cualificada que requería la

acusación contra el jefe del estado.

Aunque en el Título VII se uso de la

denominación “Justicia” y no “Poder Judicial”, ninguna constitución en la

historia de España a dado tanta autonomía a los jueces, como la republicana.

Ricardo Samper, jefe de gobierno en 1934. Su gobierno fue uno de los más débiles de la Segunda República.

En lugar de apostar por una separación de

poderes nominal, que después se traduzca en una componenda entre los partidos

políticos y la judicatura, donde cada cuál mantenga su coto privado, el

legislador de 1931 corrió el riesgo de decidir mezclar ambos poderes. Esta

idea, aunque poco segura, ofrece unas interesantes posibilidades.

Particularmente, esto afecta al Presidente

del Tribunal Supremo será propuesto por el Presidente de la República, en la

forma que determine la ley, para optar a él basta con ser español, mayor de

cuarenta años y licenciado en derecho, su mandato dura diez años (art. 96).

Goza de las siguientes facultades: preparar y proponer al ministro y a la

Comisión Parlamentaria de justicia y proponer al ministro los ascensos y

traslados de los jueces y magistrados judiciales. Además, al igual que el

Fiscal general de la República tiene voz y voto en la Comisión parlamentaria de

justicia (art. 97).

Se consagra la gratuidad de la justicia para

los ciudadanos que no puedan sufragar las costas de un litigio, la

independencia de los jueces (art. 94). El Estado también actuará como

responsable civil subsidiario mediante indemnizaciones a cualquier ciudadano

que se pueda ver afectado por la mala praxis de un tribunal de justicia (art.

106). También se limita a la jurisdicción militar a los delitos militares (art.

95). El ministerio Fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por

el interés social (art. 104).

Joaquín Chapaprieta, diputado conservador no adscrito a ningún partido, presidió el gobierno entre el 23 de septiembre y 14 de diciembre de 1935.

Los jueces son inamovibles (art. 98) y

responsables sólo ante el Tribunal Supremo de sus delitos y errores, en cuanto a los

magistrados del Tribunal Supremo y el Fiscal de la República, son responsables

ante el Tribunal de Garantías Constitucionales (art. 99).

Cuando los jueces consideren que deben

aplicar una ley o un reglamento inconstitucional, el magistrado podrá suspender

el procedimiento y dirigir una consulta al Tribunal de Garantías

Constitucionales (art. 100). Paralelamente la ley establecerá tribunales de

urgencia para tramitar los recursos de amparo (art. 105). Ambas figuras

demuestran la modernidad de la legislación constitucional republicana y remiten

al jurista austriaco Hans Kelsen.

Bibliografía Consultada

Bibliografía Consultada

ALEMANIA. Constitución de Weimar. Tecnos. Madrid. 2010.

AZAÑA, Manuel. Diarios Completos: Monarquía, República, Guerra Civil. Crítica. Barcelona. 2004. Intr. Juliá, Santos.

AZAÑA, Manuel. Discursos Políticos. Crítica. Barcelona. 2004. Ed. Juliá, Santos.

BUCLEY, Henry. Vida y muerte de la República Española. Austral. Madrid. 2004.

CAMBÓ, Francesc. Memòries (1876-1936). Alpha. Barcelona. 2008.

ESCUDERO, José Antonio. Curso de historia del derecho. Solana e hijos. Madrid. 2012.

DE RIVAS DE CHERIF, Cipriano. Retrato de un desconocido. Grijalbo. Barcelona. 1979.

JACKSON, Gabriel. La República española y la guerra civil (1931-1939). Orbis. Barcelona. 1985.

JULIÁ, Santos. Vida y tiempo de Manuel Azaña 1880-1940. Taurus. Madrid. 2008.

AZAÑA, Manuel. Diarios Completos: Monarquía, República, Guerra Civil. Crítica. Barcelona. 2004. Intr. Juliá, Santos.

AZAÑA, Manuel. Discursos Políticos. Crítica. Barcelona. 2004. Ed. Juliá, Santos.

BUCLEY, Henry. Vida y muerte de la República Española. Austral. Madrid. 2004.

CAMBÓ, Francesc. Memòries (1876-1936). Alpha. Barcelona. 2008.

ESCUDERO, José Antonio. Curso de historia del derecho. Solana e hijos. Madrid. 2012.

DE RIVAS DE CHERIF, Cipriano. Retrato de un desconocido. Grijalbo. Barcelona. 1979.

JACKSON, Gabriel. La República española y la guerra civil (1931-1939). Orbis. Barcelona. 1985.

JULIÁ, Santos. Vida y tiempo de Manuel Azaña 1880-1940. Taurus. Madrid. 2008.

JULIÁ, Santos; PÉREZ, Joseph; VALDEÓN, Julio. Historia de España. Austral. Pozuelo de Alarcón (Madrid). 2008.

KELSEN, Hans. Teoría general del

Estado. Comares. Granada. 2002.

MARICHAL, Juan. La vocación de Manuel Azaña. Cuadernos para el diálogo. Madrid. 1971.

NAVAS CASTILLO, Antonia; NAVAS CASTILLO, Florentina. El Estado Constitucional. Dykinson. Madrid. 2009.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. I. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. II. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. III. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. IV. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. La Segunda República. Una crónica, 1931-1936. Destino. Barcelona. 2009.

PLA. Josep. Obra Completa vol. 33, El Passat Imperfecte. Destino. Barcelona. 1977.

SCHMITT, Carl. Posiciones antes el derecho. Tecnos. Madrid. 2012.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. I. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. II. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. III. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. IV. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. La Segunda República. Una crónica, 1931-1936. Destino. Barcelona. 2009.

PLA. Josep. Obra Completa vol. 33, El Passat Imperfecte. Destino. Barcelona. 1977.

SCHMITT, Carl. Posiciones antes el derecho. Tecnos. Madrid. 2012.

TORRES DEL MORAL, Antonio. Constitucionalismo

histórico español. Universitatis. Madrid. 2012

TORRES DEL MORA, Antonio. Estado de

derecho y democracia de partidos. Universitatis. Madrid. 2012.lunes, 12 de mayo de 2014

Constitución de 1931: Título II, Título III y Título IV, las Cortes

El Título II se compone de dos artículos 23 y

24. En ellos se establecen respectivamente las causas de obtención y pérdida de

la nacionalidad española. Ésta se obtiene bien por derecho de sangre o ius sanguinis, ser hijo de padre

o madre españoles; de forma subsidiaria, también se contempla por ius solis, nacer dentro del territorio, aunque hijo de padres

extranjeros o desconocidos; además los extranjeros la pueden obtener por concesión de la vecindad o la

carta de naturaleza. En cuanto a la pérdida, se basa en dos puntos: entrar al servicio de

fuerzas armadas extranjeras y por la adquisición de una nacionalidad extranjera,

excepto cuando existan acuerdos de doble nacionalidad con el otro país.

La extensión de Título III que establece los

derechos, libertades y deberes cívicos, lo lleva a dividirse en dos capítulos.

Se consagran el primer capítulo la igualdad jurídica junto pérdida de

reconocimiento legal de los títulos nobiliarios (art. 25). Las confesiones

religiosas son definidas como “Asociaciones sometidas a una ley especial” (art.

26), quedan abolidas las órdenes que incluyan un cuarto voto de obediencia,

aparte de los tres canónicos, a una autoridad distinta a la del Estado, así

como la posibilidad de nacionalizar los bienes de las órdenes religiosas. Además se impone que los cementerios se rijan por jurisdicción civil (art. 27).

Paralelamente, se consagra la libertad

religiosa. (art. 27) incompleta, para ciertos sectores de la doctrina. Lo cierto es que la sumisión impuesta a las confesiones religiosas a "una ley especial", así como las restricciones del régimen a las manifestaciones públicas de fe, que debían ser autorizadas, o la imposibilidad de recibir educación religiosa, hace muy difícil aceptar la libertad religiosa en los términos definidos, hoy en día, por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con todo, ningún régimen español había alcanzado el grado de tolerancia que implantó la Segunda República. Fue, además, nuestra primera experiencia de estado laico o aconfesional.

Primer Gobierno Azaña. Después de aprobarse la Constitución, Azaña ejerció de jefe de gobierno hasta el 12 de septiembre de 1933. Bajo su gobierno se aprobaron las grandes reformas por las que se recuerda a la Segunda República.

Los artículos 27, 28 fijan las garantías

procesales que impiden detenciones y penas arbitrarias. El Estado tiene

prohibido firmar convenios para extraditar a delincuentes político-sociales de

otros países. El articulado establece así mismo la libertad de circulación,

elección e inviolabilidad de domicilio, un procedimiento legal fijo para

expulsar a los extranjeros sin decisiones arbitrarias (art. 31), la libertad

para elegir profesión (art. 33), la inviolabilidad de la correspondencia (art.

33), la libertad de expresión y prensa (art. 34), si bien durante la República

existió y se aplicó la censura, mediante la Ley de Defensa de la República.

Todo español podrá dirigir peticiones individual

o colectivamente a los Poderes Públicos (art. 35). Una vez alcanzada la mayoría

de edad, veintitrés años, los españoles de ambos sexos gozan, tal como dice la

Constitución, de los mismos derechos electorales (art. 36). Tampoco el sexo es

impedimento para acceder a cualquier empleo público (art. 40). Quedan

consagrados los derechos de manifestación y de reunión “sin armas” (art. 38),

al igual que los de asociación y sindicación (art. 39).

Con arreglo a las leyes, el Estado puede pedir a

un ciudadano que preste servicios civiles y militares (art. 37).

El artículo 41 esboza algunas condiciones

laborales para el funcionariado, a cuyos miembros se concede el derecho de

asociación.

Indalecio Prieto, líder de los socialistas, especialmente del sector moderado del partido, durante la Segunda República.

Cierra el capítulo el artículo 42 que señala las

líneas maestras de un estado de excepción, es decir, de suspensión de

determinados derechos y garantías constitucionales. A diferencia del como

sucedía en el régimen monárquico, éste debe ser aprobado por las Cortes y

prorrogado por las mismas cada ocho días o en su defecto por la diputación

permanente. Únicamente se pueden suspender, total o parcialmente, el derecho a

no ser detenido sino por causa de delito (art. 29), la libertad de circulación

(art. 31), la libertad de expresión (art. 34), el derecho de reunión,

asociación y sindicación (art. 38 y 39). En ningún caso el derecho a la

privacidad o la inviolabilidad del domicilio.

En cuanto a las penas de destierro, este

artículo estipula que el gobierno no puede desterrar ni deportar a ningún

español a más de 250 km de su domicilio.

El capítulo II del Título III, bajo el título Familia,

economía y cultura, establece cuál será la actitud del Estado hacia la

sociedad.

Constitución de la Segunda República.

La familia queda bajo especial salvaguardia del

Estado. “El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y

podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges,

con alegación de causa justa” dice el artículo 43, que ya apunta a la futura

ley del divorcio. También establece la obligación de los padres de “alimentar,

asistir, educar e instruir” a sus hijos. Impone al Estado la asistencia

a enfermos y a ancianos, al tiempo que deberá proteger la maternidad y los

derechos del niño, según lo establecido en la Declaración de Ginebra.

Nuestra actual constitución es mucho menos específica en cuando a su posición

sobre la familia.

Los artículos 44 y 45 dejan la puerta abierta a

la nacionalización de bienes y recursos cuando estos puedan servir al interés

general de la Nación. No obstante, la expropiación deberá llevarse a cabo

conforme a las leyes y con las debidas indemnizaciones.

Se consagra la protección del trabajador (art.

46) mediante ayudas a la formación y una legislación social que garantice

pensiones, acceso a la sanidad, y salario mínimo. Se hace hincapié en la

protección sobre “el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente a

la maternidad”. Además, en conciencia con la difícil situación del mundo rural,

el artículo 47 explicita la protección a campesinos y pescadores, mediante

escuelas de formación de agricultura o pesca públicas, subvenciones, granjas de

experimentación agropecuaria, mejoras de infraestructuras y cooperativas de

producción y consumo. De nuevo, por triste que resulte, debemos señalar que los

legisladores de las cortes de constituyentes de la transición no pensaron en

preceptos parecidos, al menos no de tanta claridad, para que formasen parte de

la normativa constitucional.

La enseñanza, por su parte, deberá ser gratuita,

obligatoria y laica (art. 48). Se establece la libertad de cátedra para el

profesorado. En cuanto a la facultad para emitir títulos académicos queda

reservada al Estado (art. 49). Las autonomías podrán gestionar los centros

educativos que se hallen en su territorio

Julián Besteiro, presidente del Cortes Constituyentes de 1931. A falta de Presidente de la República, sancionó él la nueva constitución.

El Título IV abre la parte orgánica de la

constitución, con las Cortes. Junto con las Constitución de Cádiz, la carta

magna de la Segunda República es la única en la historia de España que

establece un poder legislativo unicameral (art. 51). El Congreso conserva la

potestad de fijar su propio reglamento (art. 57). Los diputados son elegidos

por sufragio universal directo y secreto (art. 52), en un sistema de dos

vueltas por mayoría absoluta, muy similar al que existe hoy en día Francia.

Cada candidato a diputado era elegido en una circunscripción, por mayoría

absoluta en una primera vuelta. De no alcanzar ningún candidato esta mayoría,

los dos más votados iban a la segunda vuelta. Propiamente, este método de

elección no pertenece al texto constitucional, sino a la Ley Electoral, que,

como todo sistema de elección parlamentaria tiene sus despropósitos y sus

grandezas. Sin embargo, en el caso español, fue este sistema electoral el que

forzó a la creación de grandes coaliciones para vencer en la elecciones, donde

por un escaso margen la mayoría caía a favor de un partido u otro. Así en 1936,

por apenas 500.000 votos de diferencia, el Frente Popular obtuvo una aplastante

mayoría absoluta, mientras que la gran coalición de derechas, el Frente

Nacional, perdía estrepitosamente las elecciones.

Manuel Azaña y Francesc Macià disfrutan del bao de masas tras aprobarse el Estatut de Catalunya (1932)

Pero regresemos a la constitución, que es lo

que aquí tratamos. Por vez primera, también las mujeres obtienen su derecho a

presentarse a diputadas, pues para ser elegido basta con ser español y mayor de

veintitrés años (art. 53). Paradójicamente, las tres diputadas de las Cortes

Constituyentes, Clara Campoamor (radical), Victoria Kent (socialista) y

Margarita Nelken (socialista, elegida en la segunda vuelta), accedieron al

Congreso cuando la ley electoral todavía no autorizaba a las mujeres a votar,

aunque sí a presentarse. Por cierto, Victoria Kent, argumentando lo

perjudicial que sería para el nuevo régimen dar el voto a las mujeres, votó, como diputada, en

contra de la nueva ley electoral que lo autorizó.

Clara Campoamor, diputada en las Cortes Constituyentes participó en la comisión que redactó la Constitución.

Para evitar que los abusos del régimen

monárquico en cuanto a disolución precipitadas de las Cortes, o suspensiones indefinidas

de sus sesiones, la constitución establece que éstas tienen poder de

autoconvocatoria. Éstas se reunían motu

propio a lo largo de los treinta días siguientes después de celebrarse los

comicios (art. 53) y el primer día hábil de febrero durante al menos los tres

siguientes meses, y el primer día hábil de octubre, cuando debían permanecer

reunidas al menos los dos meses sucesivos (art. 58). Para más garantías, en

caso de que el Presidente, después de haberlas disuelto, no volviese a

convocarlas, las Cortes disueltas “recobraban su potestad como Poder legítimo

del Estado” (art. 59).

Victoria Kent, diputada en las Cortes Constituyentes y primera mujer en ser Directora General de Prisiones.

Por último, a fin de asegurar la continuidad

permanente del poder legislativo incluso cundo las cortes estuviesen disueltas

o fuera de periodo de sesiones, se recupera una figura de la Constitución de

1812: la diputación permanente. Las competencias de este órgano, el más

innovador de cuantos estableció la carta magna gaditana, básicamente son

guardar una representación proporcional de los partidos que ejerza la práctica

plenitud de las funciones del Congreso, durante los periodos en que éste no se

halle convocado (art. 64), especialmente controlar al gobierno.

La inviolabilidad y privilegios jurídicos de

los legisladores se establece en los artículos 55 y 56. Para ello, así como

para las incompatibilidades de cargo que quedan pendientes de desarrollarse en

una ley (art. 54) se imitó el modelo de la Tercera República Francesa, cuya

legislación protegía a sus legisladores extremadamente, tal vez, en exceso, si

lo miramos en retrospectiva. La intención, en cualquier caso, era evitar que

los diputados de la oposición pudiesen ser arrestados arbitrariamente, o

involucrados en procesos judiciales mediante tretas que dificultasen su acción

política. No obstante, estas garantías constitucionales fueron quebradas en

octubre de 1934, cuando Azaña fue arrestado arbitrariamente, por orden del

gobierno radical de Lerroux quien en un acto de bastardía trató de implicar a

ex jefe de gobierno en el golpe que el 4 de octubre, Comanys había dado en

Barcelona. Posteriormente se probó su inocencia, así como que la acción del

gobierno, además de violar los derechos del señor Azaña como diputado, había

vulnerado sus derechos fundamentales como ciudadano: se le había arrestado sin motivo, y se le había impedido asistir al entierro de su hermano.

Margarita Nelken, diputada en las Cortes Constituyentes en la segunda vuelta electoral.

Las Cortes comparten la iniciativa

legislativa con el gobierno (art. 60) y deben ratificar los convenios y

acuerdos internacionales (art. 65) que el ejecutivo negocie.

La nueva carta magna constitucionaliza, así

mismo, la moción de censura (art. 64) contra todo el gobierno, o bien contra

alguno de sus ministros. El voto de censura debía ser motivado y propuesto al

menos por cincuenta diputados. El gobierno sólo queda obligado a dimitir cuando

el voto de censura se aprobase por mayoría absoluta.

Pese a todos avances para el derecho

constitucional, la mayor innovación que contiene el Título IV de la

constitución republicana es el tímido establecimiento de la democracia directa.

El artículo 66 determina que, a petición del 15% del cuerpo electoral, cualquier

ley puede ser votada en referéndum directo por el pueblo. Hoy en día, cuando se

reivindica más que nunca una democracia más directa, semejantes condiciones

pueden parecer exiguas, pero no debe olvidarse que hasta 1931, la única

posibilidad popular para pedir algo a los poderes del estado era el ambiguo

“derecho de petición”.

Las mujeres al fin alcanzan el derecho de sufragio.

¿Por qué no hubo Senado? El Senado, a lo

largo de la historia de España, se había identificado con una cámara nobiliaria y

clasista. Esto le ganó el rechazo de todas las fuerzas de izquierdas,

mayoritarias en las Cortes Constituyentes. No obstante, muchos republicanos

moderados y conservadores, entre ellos Niceto Alcalá Zamora, Presidente de la

República entre 1931 y 1936, o Ángel Ossorio, uno de los grandes ponentes de la

constitución y fiel defensor de los derechos de los diferentes territorios,

postulaban la necesidad de crear una cámara alta territorial, similar al senado

francés o el Bundesrat alemán. La mayoría de socialista, radical socialistas,

así como algunos diputados radicales y de acción republicana tumbaron esta

iniciativa en 1931.

Bibliografía Consultada

Bibliografía Consultada

ALEMANIA. Constitución de Weimar. Tecnos. Madrid. 2010.

AZAÑA, Manuel. Diarios Completos: Monarquía, República, Guerra Civil. Crítica. Barcelona. 2004. Intr. Juliá, Santos.

AZAÑA, Manuel. Discursos Políticos. Crítica. Barcelona. 2004. Ed. Juliá, Santos.

BUCLEY, Henry. Vida y muerte de la República Española. Austral. Madrid. 2004.

CAMBÓ, Francesc. Memòries (1876-1936). Alpha. Barcelona. 2008.

ESCUDERO, José Antonio. Curso de historia del derecho. Solana e hijos. Madrid. 2012.

DE RIVAS DE CHERIF, Cipriano. Retrato de un desconocido. Grijalbo. Barcelona. 1979.

JACKSON, Gabriel. La República española y la guerra civil (1931-1939). Orbis. Barcelona. 1985.

JULIÁ, Santos. Vida y tiempo de Manuel Azaña 1880-1940. Taurus. Madrid. 2008.

AZAÑA, Manuel. Diarios Completos: Monarquía, República, Guerra Civil. Crítica. Barcelona. 2004. Intr. Juliá, Santos.

AZAÑA, Manuel. Discursos Políticos. Crítica. Barcelona. 2004. Ed. Juliá, Santos.

BUCLEY, Henry. Vida y muerte de la República Española. Austral. Madrid. 2004.

CAMBÓ, Francesc. Memòries (1876-1936). Alpha. Barcelona. 2008.

ESCUDERO, José Antonio. Curso de historia del derecho. Solana e hijos. Madrid. 2012.

DE RIVAS DE CHERIF, Cipriano. Retrato de un desconocido. Grijalbo. Barcelona. 1979.

JACKSON, Gabriel. La República española y la guerra civil (1931-1939). Orbis. Barcelona. 1985.

JULIÁ, Santos. Vida y tiempo de Manuel Azaña 1880-1940. Taurus. Madrid. 2008.

JULIÁ, Santos; PÉREZ, Joseph; VALDEÓN, Julio. Historia de España. Austral. Pozuelo de Alarcón (Madrid). 2008.

KELSEN, Hans. Teoría general del

Estado. Comares. Granada. 2002.

MARICHAL, Juan. La vocación de Manuel Azaña. Cuadernos para el diálogo. Madrid. 1971.

NAVAS CASTILLO, Antonia; NAVAS CASTILLO, Florentina. El Estado Constitucional. Dykinson. Madrid. 2009.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. I. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. II. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. III. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. IV. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. La Segunda República. Una crónica, 1931-1936. Destino. Barcelona. 2009.

PLA. Josep. Obra Completa vol. 33, El Passat Imperfecte. Destino. Barcelona. 1977.

SCHMITT, Carl. Posiciones antes el derecho. Tecnos. Madrid. 2012.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. I. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. II. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. III. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. IV. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. La Segunda República. Una crónica, 1931-1936. Destino. Barcelona. 2009.

PLA. Josep. Obra Completa vol. 33, El Passat Imperfecte. Destino. Barcelona. 1977.

SCHMITT, Carl. Posiciones antes el derecho. Tecnos. Madrid. 2012.

TORRES DEL MORAL, Antonio. Constitucionalismo

histórico español. Universitatis. Madrid. 2012

TORRES DEL MORA, Antonio. Estado de

derecho y democracia de partidos. Universitatis. Madrid. 2012.lunes, 5 de mayo de 2014

Constitución de 1931: Introducción, Título Preliminar y Título I

Unos ocho meses llevaba en vigor la nueva República, cuando el nueve de

diciembre fue promulgada su constitución. Sus 125 artículos divididos en nueve

títulos más otro preliminar constituyen, en muchos sentidos, la carta magna con

más derechos de cuantas ha conocido España, incluida a la actual.

La constitución fue elaborada desde que se abrieron las Cortes

Constituyentes en julio hasta finales de noviembre. Su redacción se realizó a lo largo de un proceso

lento y particularmente difícil, tanto dentro de la comisión que redacto la

proposición, como en el pleno parlamentario, donde a menudo se terminó votando

artículo por artículo, si se aprobaba o si no.

Cartel del Primer Gobierno Provisional de la Segunda República.

El descalabro que sufrieron las derechas en las elecciones de 1931, en parte por la euforia revolucionaria, pero sobre todo a causa de su fragmentación política, dado que la ley electoral republicana favorecía a las grandes coaliciones, las

privó de tener un peso razonable en la cámara, correspondiente a la sociedad. Si se impidió o no que la

constitución fuese de consenso a causa de unas Cortes Constituyentes de marcado

perfil izquierdista plantea una pregunta de respuesta compleja. Dado que los principales partidos republicanos, el Partido Radical de Lerroux y la Acción Republicana de

Manuel Azaña, tampoco eran las fuerzas claramente mayoritarias, fue preciso hacer

concesiones a los socialistas de Indalencio Prieto, primer partido de la cámara

y los radical socialistas de Largo Caballero. Sin embargo, la mayoría tales concesiones se

quedó, como veremos, en la mera terminología. Otras cuestiones, tales como

la laicidad o los derechos laborales, eran de amplio consenso para los nuevos

promotores del régimen, firmantes del Pacto de San Sebastián (1930) entre quienes se encontraban, no sólo las fuerzas de izquierda, sino también Lerroux, centro derecha, y Alcalá Zamora, derecha moderada y católica.

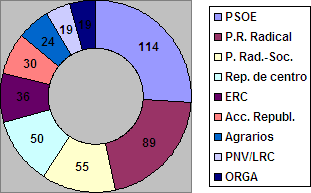

Composición de las Cortes Constituyentes de 1931.

Queda por último aclarar que difícilmente se podría haber llegado al

consenso ciertas fueras de la derecha. No todos los derechistas eran autoritarios

y antidemócratas, ni mucho menos. Sin embargo, sus ideales monárquicos y

religiosos se radicalizaron tras su desastre electoral; como le pasa a todos

los partidos. Semejante situación asentó a las derechas en la completa intransigencia, de

modo que hubiese resultado casi imposible consensuar nada con ellas. Por lo general, ni siquiera

mostraron predisposición al diálogo.

Si abandonamos el marco histórico-político y adoptamos una perspectiva netamente jurídica, para entender a la Constitución de 1931, se la debe ubicar dentro del

contexto histórico-jurídico del periodo de Entre Guerras (1918-1939). Este se

abre con la Constitución de Weimar en 1919 y la de la República Federal

Austriaca en 1920. Les siguen las de otros países de la Europa del este, si

bien con poco éxito dado que las naciones balcánicas y eslavas no tardarán convertirse en

regímenes dictatoriales. Particularmente significativa dentro de este último grupo es

la constitución de Checoslovaquia que sí gozó de un continuidad hasta el desguace hitleriano de la república.

La Constitución de Weimar (1919) abre el periodo constitucional de Entre Guerras (1919-1939)

La mayoría de constituciones aprobadas durante este periodo se

caracterizaron por ampliar sus bases ideológicas. Sus textos recogieron un gran

grueso de lo que más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se denominarían Derechos Fundamentales. También

reforzaron las garantías procesales y jurídicas que aseguraban el ejercicio

efectivo de estos derechos. Una guerra que ganó muchas batallas, durante este periodo, fue el derecho a voto para la mujer.

Así mismo, se consolidaron estructuras modernas para la división de poderes y sistemas de control constitucional. Hasta el momento, las constituciones no tenían mecanismo alguno para defenderse, de modo que aunque se aprobaba una ley claramente inconstitucional no había manera de derogarla hasta que no cambiasen las mayorías parlamentarias.

Así mismo, se consolidaron estructuras modernas para la división de poderes y sistemas de control constitucional. Hasta el momento, las constituciones no tenían mecanismo alguno para defenderse, de modo que aunque se aprobaba una ley claramente inconstitucional no había manera de derogarla hasta que no cambiasen las mayorías parlamentarias.

Los fundamentos teóricos sobre este nuevo modelo constitucional se

encuentran en los juristas de la época. Particularmente hay que destacar las

obras de Carl Schmitt y Hans Kelsen. El primero, de perfil ideológico

popular, propugnaba que toda constitución debe amparar y defender los

derechos fundamentales de los trabajadores. En su opinión, una carta magna

carente de apoyo popular es papel mojado. En cuanto al control constitucional

de las leyes, propuso que tal función fuese ejercida por el jefe del estado,

con la facultativa participación popular a través de referéndum. Este modelo se

estableció en la Constitución de Weimar, con escaso éxito, dicho sea de paso, en su aplicación

práctica.

Carl Schmitt, importante jurista alemán.

El jurista austriaco, Hans Kelsen, dedicó toda su teoría jurídica a separar

ideología de derecho. No por ello desamparaba a los ciudadanos de unos

derechos, de hecho, en su exilio en los Estados Unidos, llegaría a ser

activamente consultado por la comisión de Naciones Unidas que redactaba lo La Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, planteaba estos derechos y todas las leyes como

algo válido, únicamente dentro del procedimiento formal por el que tuviesen que

aprobarse. En cuanto al control constitucional, su propuesta fue la creación de

“un legislador negativo”, que, en oposición al legislador positivo, el

parlamento, anularía las leyes que éste aprobase cuando no tuviesen cabida

dentro de la constitución. También ampararía a los ciudadanos cuyos derechos

constitucionales se viesen vulnerados por particulares o por el propio Estado.

Nació así el Tribunal Constitucional.

El sistema de Kelsen se aplicó en Austria y también fue adoptado por la Constitución de la Segunda República, primera en dar al país un Tribuna Constitucional, separado de la justicia ordinaria. Tuvo un gran éxito, de modo, que, aunque con ligeras variaciones, es seguido en la actualidad por la mayoría de las constituciones modernas.

El sistema de Kelsen se aplicó en Austria y también fue adoptado por la Constitución de la Segunda República, primera en dar al país un Tribuna Constitucional, separado de la justicia ordinaria. Tuvo un gran éxito, de modo, que, aunque con ligeras variaciones, es seguido en la actualidad por la mayoría de las constituciones modernas.

Hans Kelsen, jurista austriaco, posiblemente la figura más influyente en la historia del derecho del S.XX.

Si nos adentramos en el texto constitucional propiamente dicho, resulta bien visible la ampliación de la parte dogmática de la Constitución

de 1931, donde se recogen los principios ideológicos del nuevo régimen. Se

prolonga durante los tres primeros títulos y el preliminar. Si bien, el Título

I, De la organización Nacional, contiene una parte típicamente orgánica,

pues establece la estructura territorial del Estado.

El Título Preliminar consta de siete artículos. El

primero define a España como “una República democrática de trabajadores de toda

clase” organizada “en un régimen de Libertad y Justicia”. Establece la

soberanía popular, la integridad del Estado compatible con la autonomía

territorial de los municipios y las autonomías. También define los colores de

la nueva bandera.

Nueva Bandera del país.

El título consagra la igualdad ante la ley (art.

2), la laicidad del Estado (art. 3), y al castellano como lengua oficial (art. 4)

al tiempo que abre la puerta el reconocimiento de las demás lenguas integradas

en el territorio, según las leyes regionales. Se mantiene a Madrid como

capital del Estado en el nuevo régimen (art. 5). Los dos últimos artículos

declaran la renuncia de España “a la guerra como instrumento de política

nacional” (art. 6) y el sumisión de la república al Derecho Internacional (art.

7).

Primer Gobierno Provisional de la Segunda República (14 de abril de 1931-14 de Octubre de 1931). Presidencia Alcalá Zamora, senado en el centro.

En la actualidad, hay unanimidad en la doctrina

jurídica en que fue una lástima que la Constitución de 1978 no se redactase con

un articulado tan claro respecto al Derecho Internacional y al pacifismo. Esta crítica no se fundamente únicamente en una cuestión de idealismo, sino en razones prácticas pues se deja mucho a la

voluntad del gobernante de turno, dada la bastedad de su margen interpretativo.

El Título I trata de dar respuesta al difícil

problema de encaje territorial dentro de un mismo Estado para las diferentes

nacionalidades que lo integraban, problema que se arrastraba desde algo más de

medio siglo, cuando tomaron cuerpo los nacionalismos vasco y catalán. Se establece la autonomía del municipio como ente territorial y la

electividad de los alcaldes por la vía directa o por el pleno municipal (art.

9). La ley determinará la estructura provincial del país, se dota además a las

islas del Cabildo Insular, para garantizar una mayor coordinación de servicios

(art. 10). Por su parte, el protectorado del norte de África se organizará “en

un régimen autónomo en relación directa con el Poder Central”. En otras

palabras, se mantiene la forma colonial del protectorado: un gobierno interno

local, pero las competencias exteriores, de defensa y el grueso de la gestión

económica quedan en manos del estado colonizador. No se menciona a la Guinea

Ecuatorial en el texto.

Extensión total de la Segunda República Española (1931-1936)

Los artículos 11 y 12 establecen los trámites

para de autonomías. Debe reconocerse que la claridad con la que se aborda la

cuestión en el texto de 1931 es envidiable, pues fija un único

procedimiento de constitución de autonomía y delimita con exactitud las

competencias del Estado, algo que la constitución de 1978, por desgracia, no

hace.

Para lograrse la autonomía, la iniciativa debe

partir de los municipios de las provincias que deseen constituirse en autonomía. La propuesta de Estatuto autonómico debe ser refrendada por dos terceras partes de los

inscritos en el censo electoral de la región, vía referéndum. Posteriormente el texto debe ser

votado en las Cortes. También por medio de las instituciones municipales,

cualquier provincia integrada en una autonomía puede separarse de ella para

volver al poder central (art. 22). Por el mismo procedimiento puede disolverse

toda la autonomía.

El artículo 13 no permite autonomías

uniprovinciales. También se prohíbe la federación de autonomías.

Es altamente probable que con un sistema así, nunca se hubiese llegado a las diecisiete comunidades autónomas. Pero la claridad del texto no termina en el procedimiento para establecer una autonomía, sino, como ya hemos mencionado, en la fijación de competencias.

Es altamente probable que con un sistema así, nunca se hubiese llegado a las diecisiete comunidades autónomas. Pero la claridad del texto no termina en el procedimiento para establecer una autonomía, sino, como ya hemos mencionado, en la fijación de competencias.

Francesc Macià proclama la República Catalana el 14 de Abril en Barcelona. Fue el primer presidente de la autonomía catalana, entre 1931 hasta 1933, falleció en el cargo.

Son materias de competencia exclusiva del

Estado: la concesión de nacionalizad, relación con las iglesias, política

exterior e industria armamentística, defensa de la seguridad pública, pesca

marítima, deuda del Estado, ejército y marina de guerra, régimen arancelario y

tratados comerciales, abanderamiento de buques mercantes, régimen de

extradición, Jurisdicción del Tribunal Supremo, sistema monetario, régimen

general de comunicaciones, líneas aéreas, correos, telégrafos, cables

submarinos, radicomunicación, aprovechamientos hidráulicos e instalaciones

eléctricas, materia sanitaria de los intereses extrarregionales, policía

de fronteras, inmigración, emigración, extranjería, y Hacienda general del

Estado (art. 16).

El Estado así mismo legisla sobre materia penal,

social, mercantil, procesal, matrimonial, propiedad intelectual e industrial,

eficacia de comunicados oficiales, pesas y medidas, régimen minero, agrícola,

ganadero, ferrocarril, carreteras, canales, teléfonos, puestos, bases mínimas

de la legislación sanitaria, régimen de seguros generales y sociales,

legislación de aguas, caza y pesca fluvial, régimen de prensa, asociación y

reuniones, derecho de expropiación, socialización de riquezas naturales y

servicios, aviación civil y radiodifusión. Sin embargo, la ejecución de estas

materias puede quedar en manos de las autonomías cuando así lo establezcan sus

estatutos.

Segundo Gobierno Provisional de la Segunda República (14 de octubre de 1931-16 de diciembre de 1931). Presidencia Manuel Azaña, en el centro. Bajo este gobierno se aprobó la Constitución de 1931.

Las materias no comprendidas en los dos

artículos anteriores pueden corresponder a las autonomías sin límite, si bien,

las materias que no se recojan explícitamente en el estatuto se consideran de

competencia exclusiva del Estado (art. 16 y 18). Las autonomías no podrán

establecer leyes que den “diferencia de trato entre los naturales del país y

los demás españoles” (art. 17).

El Estado puede desarrollar por medio de una

ley, las bases generales de una normativa, quedando el desarrollo de la misma en manos de las

autonomías que también se reservan la competencia de ejecución, limitada por

los reglamentos del gobierno cuando el poder central lo estime conveniente

(art. 19 y 20). El artículo 21 establece la prevalencia del derecho estatal

sobre el autonómico, salvo para las competencias que la autonomía tenga

reservadas.

Puede parecer que la autonomía territorial queda

muy limitada, en efecto, es así. No obstante no se debe olvidar que era el

primer experimento para hacer un proyecto de Estado descentralizado. Cuando

veamos la estructura del Tribunal de Garantías Constitucional, nos daremos

cuenta de en cuanta consideración se tuvo a las autonomías en la composición

del alto tribunal. También es digno de mención que la Constitución de 1931 no

recoge ningún artículo parecido al 155 de la actual carta magna, que permite al

Senado disolver a una autonomía por votación mediante mayoría absoluta.

Bibliografía Consultada

Bibliografía Consultada

ALEMANIA. Constitución de Weimar. Tecnos. Madrid. 2010.

AZAÑA, Manuel. Diarios Completos: Monarquía, República, Guerra Civil. Crítica. Barcelona. 2004. Intr. Juliá, Santos.

AZAÑA, Manuel. Discursos Políticos. Crítica. Barcelona. 2004. Ed. Juliá, Santos.

BUCLEY, Henry. Vida y muerte de la República Española. Austral. Madrid. 2004.

CAMBÓ, Francesc. Memòries (1876-1936). Alpha. Barcelona. 2008.

ESCUDERO, José Antonio. Curso de historia del derecho. Solana e hijos. Madrid. 2012.

DE RIVAS DE CHERIF, Cipriano. Retrato de un desconocido. Grijalbo. Barcelona. 1979.

JACKSON, Gabriel. La República española y la guerra civil (1931-1939). Orbis. Barcelona. 1985.

JULIÁ, Santos. Vida y tiempo de Manuel Azaña 1880-1940. Taurus. Madrid. 2008.

AZAÑA, Manuel. Diarios Completos: Monarquía, República, Guerra Civil. Crítica. Barcelona. 2004. Intr. Juliá, Santos.

AZAÑA, Manuel. Discursos Políticos. Crítica. Barcelona. 2004. Ed. Juliá, Santos.

BUCLEY, Henry. Vida y muerte de la República Española. Austral. Madrid. 2004.

CAMBÓ, Francesc. Memòries (1876-1936). Alpha. Barcelona. 2008.

ESCUDERO, José Antonio. Curso de historia del derecho. Solana e hijos. Madrid. 2012.

DE RIVAS DE CHERIF, Cipriano. Retrato de un desconocido. Grijalbo. Barcelona. 1979.

JACKSON, Gabriel. La República española y la guerra civil (1931-1939). Orbis. Barcelona. 1985.

JULIÁ, Santos. Vida y tiempo de Manuel Azaña 1880-1940. Taurus. Madrid. 2008.

JULIÁ, Santos; PÉREZ, Joseph; VALDEÓN, Julio. Historia de España. Austral. Pozuelo de Alarcón (Madrid). 2008.

KELSEN, Hans. Teoría general del

Estado. Comares. Granada. 2002.

MARICHAL, Juan. La vocación de Manuel Azaña. Cuadernos para el diálogo. Madrid. 1971.

NAVAS CASTILLO, Antonia; NAVAS CASTILLO, Florentina. El Estado Constitucional. Dykinson. Madrid. 2009.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. I. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. II. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. III. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. IV. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. La Segunda República. Una crónica, 1931-1936. Destino. Barcelona. 2009.

PLA. Josep. Obra Completa vol. 33, El Passat Imperfecte. Destino. Barcelona. 1977.

SCHMITT, Carl. Posiciones antes el derecho. Tecnos. Madrid. 2012.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. I. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. II. Destino. Madrid. 1940.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. III. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. Historia de la Segunda República. vol. IV. Destino. Madrid. 1941.

PLA, Josep. La Segunda República. Una crónica, 1931-1936. Destino. Barcelona. 2009.

PLA. Josep. Obra Completa vol. 33, El Passat Imperfecte. Destino. Barcelona. 1977.

SCHMITT, Carl. Posiciones antes el derecho. Tecnos. Madrid. 2012.

TORRES DEL MORAL, Antonio. Constitucionalismo

histórico español. Universitatis. Madrid. 2012

TORRES DEL MORA, Antonio. Estado de

derecho y democracia de partidos. Universitatis. Madrid. 2012.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)