Thomas Mann 1875-1955.

“El gran hombre de nacionalidad alemana es aquel cuya influencia espiritual debe paralizar […] la nivelación y el ordenamiento democráticos de Alemania, llámese ese gran hombre Lutero, Goethe, Bismarck o Nietzsche”

“Mientras nuestro pueblo no llegue a reconocer que es un pueblo como cualquier otro, con sus excelencias y sus defectos, también grandes, se verá amenazado de caer en una condición paria.”

Puede resultar increíble, pero ambas citas son del mismo autor, Thomas Mann. Sólo que pertenecen a obras diferentes, escritas en momentos vitales distintos. La primera pertenece a Consideraciones de un apolítico (1918). La segunda es un extracto de sus discursos radiofónicos a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente, de febrero de 1942.

El autor entre sus papeles.

La introducción de cualquier edición en conjunto de La Muerte en Venecia (1911) y Mario y el Mago (1929) suele contraponer el espíritu de ambos relatos. El primero nos ubica al Thomas Mann esteta, un hombre que se limita a contemplar el mundo con la mirada con que se admira una obra de arte. La visión de Aschembach, personaje principal del relato, no admite ética, por eso no siente remordimientos por su pasión, con la contemplación del joven Tadzio. Incluso el sufrimiento, resto penoso de la hipersensibilidad artística, debe permanecer oculta en el interior del protagonista. Únicamente se puede manifestar con su muerte, para no dañar la belleza del conjunto.

No es extraño que quien ve así el mundo escriba siete años más tarde.

“Se me crea o no: soy capaz de pensar que el odio y la enemistad entre los pueblos de Europa es, en última instancia, una ilusión, un error, que los bandos que se despedazan entre sí, en el fondo, no son siquiera bandos, sino que trabajan de común acuerdo bajo la voluntad de Dios y fraternalmente atormentadas, en la renovación del mundo y del alma.”

Aunque suene a misticismo, no debemos olvidar la condición de Dios como un gran artista, dentro de la visión del arte decadentista.

Katia Mann, esposa del autor, el año de su compromiso con Thomas, 1905.

Thomas Mann es un prisionero de la jaula de oro que él mismo se ha construido. También de su conciencia de élite. Él no es sólo un escritor de renombre, es hijo de un importante burgués, senador en Lübeck. De su clasismo se deriva buena parte de sus disgusto con la democracia. Dicen las Consideraciones:

“La democracia en cuanto a institución permanente carecería de todo mérito individual.”

Su condición y procedencia social no aclaran, sin embargo, el apoyo del escritor al nacionalismo belicista de la Alemania del Káiser en estallar la gran guerra. La explicación de cómo un hombre de su indudable sensibilidad mostró su adhesión a la Gran Guerra se encuentra en su propia tendencia a una vida solitaria, casi de anacoreta, en su mar de lujo.

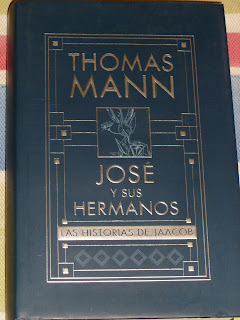

Ejemplar de Consideraciones de un apolítico (1918)

Como Aschembach, Thomas Mann mira al mundo de lejos. Se siente solo, abandonado por todos, hasta se considera amenazado. De aquí viene su desprecio por el hombre en general:

“El gobierno del pueblo... Esta expresión tiene su parte de horror.”

Encerrado en su jaula de oro, el esteta toma demasiada distancia del mundo, para ver la realidad del sufrimiento. Alivia su sentimiento de soledad, producto de su incomprensión social, mediante su identidad alemana, que le concede el derecho a pertenecer a un colectivo. Quizás el viejo uniforme de húsar prusiano que le regaló su padre cuando era niño influye en su amor hacia una Alemania autoritaria, así como por su deseo de sobreponerse a su naturaleza afeminada y sentirse hombre, por una vez:

“¿Qué sería el humanitarismo privado de un componente viril?”

El progresismo democrático amenaza a su identidad alemana. Por eso lo ataca fieramente junto al humanitarismo, la democracia e incluso la libertad. La única posibilidad de salvar a la Alemania Imperial es ganar la guerra. Por eso se adhiere a la contienda.

Las Consideraciones supusieron la ruptura entre Thomas Mann y su hermano mayor Heinrich Mann, también escritor. El autor de Los Buddenbrook se sintió insultado en un pasaje del libro de su hermano, Zola, crítico con el belicismo alemán, partidario del modelo demócrata francés. Todo pareció ser un malentendido, ya que Heinrich, si bien discrepaba en mucho con Thomas, no pretendió ofenderle. Pero un malentendido llevó a otro, y ambos hermanos se enzarzaron en una lucha en la prensa durante la guerra. La publicación de las Consideraciones supuso la culminación.

Los dos hermanos, Heinrich y Thomas.

Tras años de desencuentros, sin apenas contacto, por fin, en 1922, al caer Heinrich gravemente enfermo, a punto estuvo de morir, llamó a Thomas. Su hermano menor no se negó a ir a verle.

La conversión de Thomas a la democracia es, no obstante, anterior a la reconciliación con su hermano. Ya en la defensa de la ironía en las Consideraciones se percibe la incapacidad de un hombre como él para apoyar sin fisuras el autoritarismo. ¿Pueden ser estás frases producto de una mentalidad dictatorial?:

“¿Qué es el conservadurismo? Es la ironía del espíritu. […] El irónico es conservador.”

Medio siglo después, Borges escribirá que para él afiliarse al partido conservador es otra forma de resignación. Sin establecer un paralelismo sólido, no cabe duda de que la ironía es para Thomas Mann una forma de resignarse cínicamente a su condición de intelectual incomprendido y homosexual.

La República de Weimar 1918-1933, frágil intento de establecer una Alemania democrática.

A lo largo de los años veinte, el dolor de la posguerra le golpea más cerca de lo que lo había hecho los lejanos frentes de combate. Su odio contra los sectores de la ultraizquierda se patenta en sus Diarios en notas que se alegran del asesinato de Rosa de Luxemburgo (1918) o que hablan críticamente contra la breve República Soviética de Baviera (abril-mayo 1919). Sin embargo, pronto empieza el autor a comprender la necesidad de una democracia alemana, para los alemanes. Se sabe que votó por el Partido Democrático de Baviera, formación de corte nacionalista escorada hacia la izquierda. Si bien, su presencia en política activa fue siempre muy menguada. En sus Diarios vemos pronto una gran admiración hacia Friedrich Ebert, socialdemócrata, primer presidente de la República de Weimar, cuya repentinamente muerte en 1925 lamenta. Se opone ese mismo año a la candidatura del general Paul von Hindenburg para nuevo presidente. Sin embargo, lo apoyará en 1932, cuando el octogenario mariscal de campo derrotará ampliamente a Hitler en los comicios presidenciales.

Friedrich Ebert presidente de la república alemana entre 1919 y 1925, año de su muerte.

A lo largo de este periodo no se puede olvidar la publicación de La Montaña Mágica en 1925. Allí su crítica hacia el fascismo se evidencia cuando Hans Castorp dice al masón demócrata, Settembrini que, aunque sus ideas no son mejores (en el sentido de perfectas) son, sin duda, más honestas que las de Naptha, jesuita que defiende el pensamiento totalitario.

Paul von Hindenburg, presidente de Alemania entre 1925 y 1934, también muerto en el cargo. Thomas Mann apoyó su reelección en 1932.

Thomas Mann fue, con diferencia, el autor de su tiempo que combatió al fascismo. El mago de su relato, Mario y el mago no es otra cosa que un charlatán farsante que encandila a la gente con trucos, igual que Mussolini. En 1929, año que recibe el Premio Nobel, el esteta ya ha dejado atrás la jaula de oro, para convertirse en intelectual.

“Corres hacia el abismo Alemania” dice el autor de Doktor Faustus (1947). En 1933 Thomas Mann va de viaje por Europa para hacer unas conferencias sobre Wagner. Sus amigos le recomiendan que no vuelva. Checoslovaquia le concede la nacionalidad a él y su familia, para evitar que los Mann se conviertan en apátridas. Pronto su casa y otros bienes en Alemania son embargados.

Con la llegada al poder de Hiter Thomas Mann debe exiliarse.

El escritor no establece su residencia en Praga, sino en Zurich y después en EEUU cuya nacionalidad obtendrá en 1943. Un año y medio después de estallar la guerra el literato exiliado lleva a cabo una acción insólita, sin ningún paralelismo: inicia una serie de discursos radiofónicos contra los nazi, que se retransmitieron en Alemania.

“La guerra que vuestro Führer embustero achaca a los judíos, ingleses, masones […] en cuyas cadenas os veis sujetos!; una enrome, alocada aventura sin esperanza, un tremedal de sangre y crímenes, es en el que Alemania amenaza hundirse.” dice a los alemanes en noviembre de 1941.

Evita siempre dirigirse a sus compatriotas para hablarles de las grandes derrotas que van a sufrir de de 1942 en adelante. No desea ser visto como un enemigo de su patria, sino como un opositor al régimen:

“que el temor “¡Hay que aniquilar a los nazis!” no se convierta en “¡Hay que aniquilar a los alemanes.”

Les cuenta algunos detalles de su exilio y el padecimiento de los exiliados. Normalmente no centra la atención sobre sí mismo, pero en abril de 1945, en una alocución visiblemente emotiva, recuerda como trece años antes, poco antes de su inesperado exilio, recibió cartas de amenazas y un ejemplar de Los Buddembrook quemado.

Thomas Mann sigue luchando desde Los Angeles contra los nazis a través de la palabra.

Sí combate muy activamente el antisemitismo.

“Los judíos son casi siempre amigos de Alemania; y cuando llegue el momento […] tratarán de desaconsejar que se os pague con la misma moneda.” dice a sus compatriotas el 27 de agosto de 1942.

“Sobre Alemania se precipitan las fuerzas de la destrucción. Entre los escombros de nuestras ciudades engordan las ratas con carne de cadáver.”

No se me ocurre mejor testimonio literario del final de la guerra para Alemania que esta frase de Doktor Faustus. Thomas Mann siente la situación como un fracaso. Sus alocuciones pidiendo la rebelión contra Hitler, no han servido de nada. Los alemanes se han mantenido leales hasta el final.

Thomas Mann un ejemplar de Doktor Faustus entre las manos.

Irónicamente, tanto Roosvelt como Churchill consideraron la posibilidad de investir a Thomas Mann como presidente de la Alemania de la posguerra. Esta idea provenía de círculos bastante amplios de exiliados alemanes, que veían al escritor como un patriarca espiritual. Tal cargo, evidentemente, hubiese sido puramente nominal. El escritor Nobel lo rechazó, angustiado, antes de que la propuesta se materializase en algo oficial.

Sello conmemorativvo de Thomas Mann.

Jamás regresó a Alemania para vivir en ella. Muchos autores que se quedaron en Alemania, la mayoría colaboracionistas sin excusa, no dudaron en acusar al autor de La Montaña Mágica de haber contemplado la guerra desde un palco dorado, cual si su exilio hubiese sido un mero capricho. Se estableció de nuevo en Zurich, ya que McCarty empezó a acosarlo en los EEUU. Allí murió en 1955.

Thomas Mann frente a un gramófono. Probablemente Wagner suena en esta foto.

Es muy posible ni sus Consideraciones ni sus alocuciones durante la Segunda Guerra Mundial ocupen un lugar destacado entre las obras completas de Thomas Mann. Realmente no pueden priorizarse por encima de sus grandes novelas y relatos. Sin embargo, tampoco deberían caer en el olvido. En ellas se constata la transformación de uno de los mayores genios de la literatura del S.XX. Thomas Mann jamás renunció a sus ansias de apolinia perfección artística, pero se transfiguró de desentendido esteta a intelectual comprometido con la sociedad de su tiempo.

Blibliografía Consultada:

KURZKE, Hermann. Thomas Mann. La vida como obra de arte. Una Biografía. Galaxia Gutemberg. Barcelona. 2003. Trad. Rosa Sala.

MANN, Thomas. Consideraciones de un apolítico. Capitán Swing Libros. Col. Entrelíneas. Salamanca. Febrero-2011. Trad. Grijalbo.

MANN, Thomas. Oíd, alemanes... Discursos radiofónicos contra Hitler. Península/Atalaya. Barcelona. 2003. Trad. Luis Tobío y Fernando Moreno.