El lector de La Regenta de

Leopoldo Alas “Clarín” se sumerge en la densidad de una obra donde muchas veces

no termina de asimilar por completo la complejidad de sus descripciones, ni los

gestos sutiles que encierra la verdadera intención del autor detrás de éstas

y de los pasajes narrativos.

De entre estas múltiples

sutilezas que dotan a la novela de su colosal rango literario, por esta vez, prefiero

centrarme en uno que conjuga las dos vocaciones vitales del Clarín: la

literatura y la ley.

¿Verdaderamente recrea el

escritor el tópico de la mujer infiel como parece en apariencia? Si la

analizamos, nos damos cuenta de la opresiva atmósfera en que fluyen las

emociones de Ana Ozores, la regenta, con el sexo opuesto.

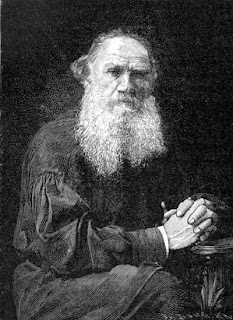

Leopoldo Alas "Clarín" (1852-1901) escritor y catedrático de Derecho Civil.

Su marido, Víctor Quintanar la

protege con paternal devoción. No en vano su mujer, sinceramente agradecida, lo

describe siempre como “la madre que nunca tuve”. Tan inusual definición para un

marido queda explicada por impotencia de don Víctor quien ni siquiera ha

compartido cama con su esposa.

La desesperación de su celibato

impuesto arrastra a Ana Ozores a la iglesia, donde intenta dar alivio a sus

ataques de histeria y depresiones, con una pasión mística. El magistral Fermín

De Pas, su confesor, se enamora de Ana. No del todo feo, a excepción de su algo

prominente apéndice nasal, el ejercicio físico ha dado al magistral un cuerpo

hercúleo, cuyo vigor no puede exponer su feligresa, hacia quien sus hábitos y

el pudor social le imponen otro tipo de impotencia, más nociva incluso que la

de don Víctor.

Merece la pena aclarar que Ana tampoco

corresponde nunca a los sentimientos de don Fermín. Sí se rendirá, tras muchas

vacilaciones, a los encantos del seductor Álvaro Mesía. Según se

deduce de la narración, pierde su virginidad con él, ya que hasta ese momento no se mencionan anteriores experiencias sexuales de la protagonista. Sin embargo, cuando, a través de las

intrigas de don Fermín, Álvaro mate a Víctor en un duelo, y huya

inmediatamente, Ana se sumirá en una nueva desolación al comprender cuan

frívolos eran los afectos de su amante y lo vacías que estaban sus promesas de

amor.

Los dos tomos de La Regenta de la Primera Edición (1884-1885)

A este triángulo amoroso de

cuatro vértices, se puede añadir un quinto: Petra, la doncella de Ana.

Representa la antítesis de la protagonista, no sólo por su condición social y

su amoralidad, sino por su relación con los hombres que rodean a la regenta. Se

entrega con lascivia, sin romanticismo alguno, a Álvaro. Incluso se acuesta con

Fermín de Pas; sabe emplear la lujuria del clérigo para ponerse a servir en su

casa. Hasta al impotente Quintanar consigue tentarlo en varias ocasiones, si

bien, por razones obvias con él nunca se produce la consumación sexual.

No corresponde ahora extenderse demasiado

en analizar la idiosincrasia de las relaciones entre los personajes de la

novela. Basta con este breve apunte sobre la claustrofobia vital que impone a Ana

Ozores su matrimonio, para referirnos a una interpretación sorprendentemente

extendida entre la crítica que sugiere que, así como Zola reclama jornadas

laborales justas y seguras, y salarios dignos en Germinal, Clarín aboga

en La Regenta por una ley del divorcio.

Aunque a lo largo de su carrera

como jurista Clarín destacó por sus ideas reformistas sobre estos y otros

puntos de la legislación, se peca de superficial quien cree que La Regenta reivindica

algo tan concreto. Se trata más bien de una profunda reflexión, más filosófica

que política, sobre la forma de vida de la mujer en España. La mujer

desgraciada que cae constantemente en la depresión y la histeria hasta resolver

arriesgarse a abandonar las convenciones sociales, para aspirar a la porción de

felicidad que todo ser humano merece.

Portada de la edición de 1884 ilustrada por Joan Llimona.

Las similitudes entre Ana Ozores

y Emma Bovary resultan innegables, aunque hay matices que no se deben ignorar. Ambas

se unen por el hastío vital y infelicidad conyugal. No obstante, Ana se

diferencia de Emma su deseo de ser madre. Tampoco comparte con la protagonista

de Flaubert esa tendencia a la ensoñación que le hace creer que el mundo es una

novela. Ana Ozores sencillamente es víctima de la hipersensibilidad a la que la

ha conducido su sentimiento de perpetuo abandono. Además, caben muchas dudas acerca

de que Clarín pretendiese recrear en su personaje el tópico de la mujer infiel,

pues quien lea atentamente se dará cuenta de que el escritor no ve en absoluto

a la desgraciada joven de ese modo.

Debemos tener en cuenta la

legislación del matrimonio en 1885, año de publicación de la novela. Por

aquella época seguía en vigor la Ley de Matrimonio Civil de 1870, a falta de

que en 1888 se aprobase por fin el tardío Código Civil Español, que fue incapaz

de armonizar con los diferentes derechos forales.

Facsímil de la Ley de Matrimonio Civil de 1870 1/3

El Art. 4.2 de esta ley del

Sexenio Liberal determina que, para contraer matrimonio, es imprescindible: “No

adolecer de impotencia física, absoluta ó relativa, para la procreación con

anterioridad á la celebración del matrimonio y de una manera patente, perpétua

é incurable”.

Este precepto, heredero de la

primera Ley de Matrimonio de España aprobada bajo el reinado de Isabel II, también

fue recogido tácitamente con posterioridad en Código Civil, dentro del grupo de "errores de identidad" (Art. 73.4). Actualmente resulta anacrónico,

pues difícilmente, hoy en día, se llega virgen al matrimonio por lo que cada vez es menos frecuente que alguien se tome, como en el caso de Ana Ozores con una decepcionante sorpresa después de haberse atado legalmente. Pero en una época

donde la primera consumación sexual de la pareja se daba a partir de la noche

de bodas, parecía lógico señalar en la impotencia masculina una causa de

nulidad, si ésta era previa al matrimonio.

Facsímil de la Ley de Matrimonio Civil de 1870 1/3

Que nadie se equivoque, la ley de

1870 determina que el matrimonio es “perpétuo é indisoluble” en su Art. 1. No

se habla de una posibilidad de divorcio, sino de declarar nulo el matrimonio,

lo que para el derecho significa que éste nunca ha existido.

Téngase presente que la posibilidad de la nulidad por

falta de consumación marital queda recogida también en el derecho canónico.

Éste va incluso más allá, pues no sólo entiende la no consumación como causa de nulidad, sino como efecto de la mista. Incluso en la actualidad, la nulidad

religiosa declarada por un tribunal eclesiástico católico sigue restituyendo la

virginidad en los cónyuges. Particularmente divertidas de leer son las sentencias de tribunales

eclesiásticos que, por los intereses políticos de las épocas, sentenciaban como

nulos matrimonios de diferentes monarcas y otras personalidades, a fin de que

estos pudiesen volver a casarse. La capacidad de estos tribunales para

restituir a ambos cónyuges la virginidad, a pesar del leve inconveniente de que

hubiese hijos de por medio, mediante complejos (y arbitrarios) procedimientos

eclesiásticos es sin duda llamativa cuanto menos.

Ilustración de la La Regenta de Joan Llimona

Un catedrático en derecho civil

de la Universidad de Oviedo, como Clarín, no podía desconocer los términos de

la ley vigente para el matrimonio. Así pues, cabe preguntarse por qué Clarín

señala con tanto empeño que Ana y Quintanar nunca han compartido cama, lo que

convierte su matrimonio en nulo a ojos del derecho.

La única explicación posible

apunta a que precisamente el jurista que junto al escritor conformaba la

personalidad de Clarín se apiadó de la protagonista y mediante un subterfugio

legal, poco visible para la mayoría de los lectores, la absolvió del delito de

adulterio, pues no se puede ser adúltero de un matrimonio que legalmente es

inexistente. El jurista va incluso más allá, a través del personaje de Frigilis, quien en el desenlace de la novela actúa como un buen abogado, al consiguir que Ana herede las posesiones de su marido y la pensión de viuda. Se

trata de otro principio jurídico básico, si un negocio jurídico (incluido el

matrimonio) es declarado nulo, la parte que ha obrado de buena fe, en este caso

Ana de quien nada indica que conociese la impotencia de su marido antes de

casarse, puede defender sus propios intereses en el momento de deshacer el

negocio, e incluso solicitar una indemnización a la otra parte.

Facsímil de la Ley de Matrimonio Civil de 1870 1/3

Bien es cierto que ni la ley de

1870 ni la vigente redacción del Código Civil permiten a un cónyuge, cuyo

matrimonio se ha declarado en nulidad, el derecho a una pensión de viudedad. Si

bien, cabe entender que el jurista Clarín, muy discreto en su influencia sobre

el trabajo de novelista, no quiso enquistar la narración con tecnicismos legales

y abandonó los efectos resultantes de la acción del derecho, a una velada alusión

a los principios de la ley, casi simbólica.

Bibliografía Consultada

ALVAR, Carlos. MAINER, José-Carlos. NAVARRRO, Rosa. Breve Historia de la literatura. Alianza Editorial. Madrid. 2012.

Alas "Clarín", Leopoldo. Pipá. CATEDRA Letras Hispanas. Madrid. 2010. Ed. Ramos-Gascón, Antonio.

Alas "Clarín", Leopoldo. La Regenta. Debolsillo. Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona). 2007. Ed. Torres Nebrera, Gregorio.

Codigo Civil Español. Tecnos. Septiembre 2012. Ed. Erdozain López, José-Carlos y Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo.