Cuento Futuro es quizá el relato más original de toda la obra

de Clarín. Sin duda es el más interesante de cuantos agrupó en El Señor y lo demás, son cuentos (1893).

La originalidad de su temática lo acerca a las formas más avanzadas del

realismo mágico, con un siglo de antelación. Incluso se le debe reconocer algo

de ciencia a ficción, más en la línea de Julio Verner que en la de Isaac

Asimov, pero ciencia ficción después de todo.

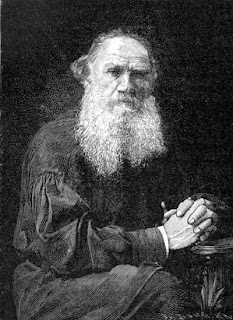

Busto de Leopoldo Alas "Clarín" (1852-1901)

El cuento nos narra la apocalíptica historia del doctor Adambis y su mujer

Evelinda -apreciese la proximidad de los nombres con Adán y Eva. Este científico empieza a lanzar consigas por todo el planeta de que

el día del juicio se puede anticipar mediante la muerta colectiva de toda la

humanidad. Pese a los protestas del Papa contra el suicidio colectivo, los hombres van creyendo en sus palabras,

de modo que al final todos los seres humanos del mundo se conectan a la

máquina del doctor. Cuando éste la activa sólo quedan vivos él y su joven esposa.

Las razones que le mueven a tan macabro plan no quedan muy claras. Se da a

entender que desea reconstruir a la humanidad de cero sobre unas bases más

civilizadas. Su mujer, en cambio, anhela apoderarse de las riquezas del mundo, una vez que sus propietarios han muerto.

Portada de El Señor y lo demás, son cuentos (1893)

Mientras el matrimonio sobrevuela el mundo en globo las desavenencias entre la pareja crecen. Un súbito terror derivado del remordimiento se ha apoderado de Adambis, quien no quiere bajar a tocar tierra. Le ofrece a su mujer quedarse flotando, alimentándose de unos cigarrillos comestibles cuanto más tiempo les sea posible, pero ella nada desea más que entrar a comer los manjares que puedan quedar en las mesas y despensas de los palacios y rebuscar entre las joyas de las difuntas damas para apropiarse de las que más le gusten.

La relación entre el matrimonio se muestra inestable. El científico que ha

cedido a los impulsos eróticos por una mujer que se ha acercado a él por ambición, poco a

poco, toma conciencia de su error. A partir de ahí, la diferencia entre el carácter

reflexivo de Adambis y el narcisismo de su esposa sólo conducirá al distanciamiento.

Adán y Eva

Justo entonces ven a una figura paseando por la tierra, un hombre anciano vestido de blanco, se trata de Dios. El Creador saluda a sus criaturas y les ofrece la vida en el Paraíso. En tan fabuloso lugar les garantiza una vida regalada, siempre que no coman de las manzanas prohibidas, que resultan ser “ricas manzanas de Balsaín”, pueblo próximo a La Granja de Segovia; comentario que nos muestra la ironía más típica de Clarín.

Evelinda terminará comiendo la manzana cuando la serpiente le diga que en

el Paraíso lo único que una mujer, incluso una tan

atractiva e inteligente como ella, puede hacer es parir hijos. En esta ocasión, la mujer no ha sido

tentada, sino convencida por el diablo. Tiene plena conciencia de que al

comer la manzana será expulsada del Paraíso, por eso la come.

Los cuatro jinetes del Apocalipsis

Sin embargo, el segundo Adán se niega a comer esa manzana, prevenido por el paso de la historia. De modo que cuando Dios va a expulsar a la pareja del Paraíso, el doctor reivindica quedarse, pues él no ha comido la fruta prohibida. El Señor le advierte de que si el hombre y la mujer se separan la humanidad se extinguirá, pero Adambis no cede.

Evelinda abandona el Paraíso y vagará por el mundo exterior hasta su

muerte. Con el tiempo Adambis también se cansará de su felicidad y su eternidad,

le pedirá a Dios la muerte, tras intentar si éxito quitarse la vida. La narración de Clarín, pues, muestra el fin de la raza humana con una estrcutura circular que se cierra prácticamente como empezó en la historia sagrada. Tampoco se debe olvidar la dimensión más pequeña y personal de los personajes, tan simbólica como el paralelismo con La Biblia, pues la humanidad termina, con una crisis matrimonial irresoluble entre dos

personas que no estaban hechas la una para la otra.